こんにちは、村長のすももです。

この記事を読んでみようと思ったあなたは、きっと教育について悩んでいるのだと思います。

新人教育を任されたけどなかなか上手くいかない・・・。

ベテラン介護士の教育・・・、何をどう伝えればいいのか見当がつかない。

教育の進捗状況を報告しろと言われても、そもそも具体的な指標がない・・・。

この記事はこのような教育課題に日々立ち向かい、悩み、考え、必死にがんばっている人の助けになればと思い書き上げました。

もしもあなたが上記のような悩みを抱えているのであれば、この記事を読むことで解決のヒントが見つかるかもしれません。

なぜなら筆者も同じく教育について悩み、考え、必死にがんばっている一人であり、現在も多くの本を読み、実践し、試行錯誤を続けている教育者だからです。

これまでもティーチングやコーチング、スーパービジョンなど多くの研修に参加し、その全てを自社内へフィードバックしてきました。

しかし、どれだけ身を粉にしても思うような成果は上がりませんでした。

今となってはそれもそのはずだったと納得のいく理由を見つけることができています。

例えばコーチングスキルなどは教育をするための1つの手段に分類されます。

ひと言に教育といっても様々な分野に分かれており、筆者のように手段ばかりを学んでいても前に進むことはできなかったのです。

あたり前のことだったのですが、あれこれと手段を学ぶ前に教育とは何かを知る必要があったのです。

そしてそれは小難しい学術的なものではなく、教育をする前に教育の全体像を把握する必要があるといったシンプルなものです。

何事においてもまず全体像を把握することは重要とされており、教育においても同じことが言えます。

教育の全体像を把握するメリットは、下記のように様々な場面で実感することができます。

・未来予想図の提示(どのようになりたいのか、自己実現のイメージが沸く)

・合意形成(教育する側も教育される側も、納得して取組む事ができる)

・目標管理、評価(誰が見ても明確で根拠ある目標設定や評価基準を作れる)

・計画表(どのような手段で実践するのか、いつまでに行うのかわかるようになる)

どれも教育にはかかせないことですよね。

教育の全体像を把握せずに教育を試みようとしているわけですから、失敗する確率は非常に高いと言えます。

これから先も、失敗するべくして失敗しないよう、教育の仕方について理解を深める必要があるのです。

少し長い前置きになってしまいましたが、教育の全体像をイメージする重要性を把握したところで、さっそく本編に入っていこうと思います。

この記事は以下の順番で構成されています。

- 【まずは教育の全体像を把握する】

- 【図表の使い方】

- 【教育にかかる時間を考える】

- 【目標と目的の設定】

- 【最後はしっかり評価におとす】

- 【最後に】

目次も用意していますので、読みたいところだけ読んでいただいて結構です。

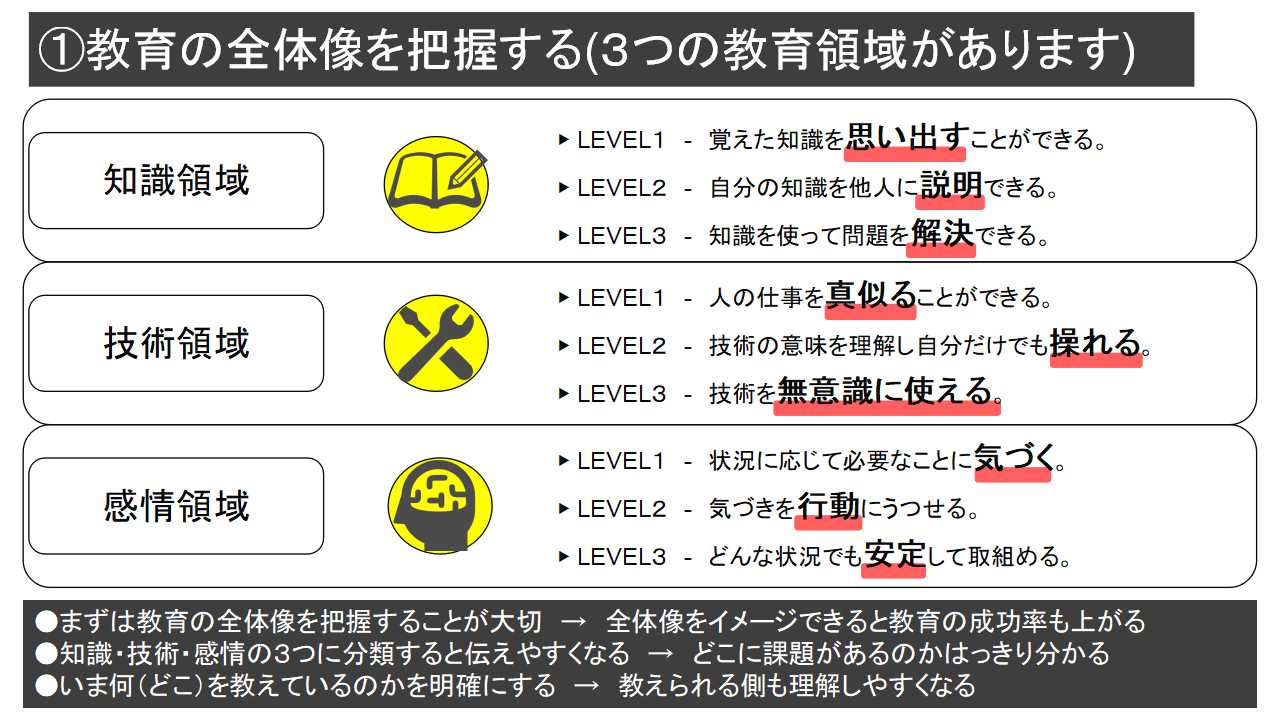

【まずは教育の全体像を把握する】知識、技術、感情の「3領域」に分類すると伝えやすくなります

まずはじめに教育には3つの領域があるということを紹介していきます。

下の図をご覧ください。

(教育の全体像を把握する @介護村アカデミー)

各領域を詳しく解説していきます。

知識領域

レベル1 思い出せる・・・学んだ知識を必要な場面で思い出すことができる。

レベル2 説明できる・・・自分の知識をわかりやすく他のスタッフに説明できる。

レベル3 問題を解決できる・・・知識を使って問題解決ができる。

一つ目は、知識領域です。

知識領域では、学んだ事を記憶にとどめたり、必要な時に思い出したりします。

かなり初歩的なステップなので、イメージとしては学校の授業を受けるような場面です。

ここでは主に「ティーチング(一方的に教え込む)」手法が用いられることが多いでしょう。

知識がより深化していくと、他人に説明できるようになったり、自ら解決することができるようになります。

技術領域

レベル1 真似る・・・模範となる人の仕事をマネをすることができる

レベル2 操る・・・真似をしていた技術の意味を理解し、1人できる

レベル3 無意識・・・獲得した技術を意識せずに正確に素早く実行できる

二つ目は、技術領域です。

技術領域では、実際のスキルを見て学び、真似をすることからはじまります。

「とりあえずやってみて」

「やってみない事には覚えない」

「回数こなせば覚えるよ」

という感じで教わることが多いでしょう。

主に自ら実践してみて体で覚える場面が特徴の領域です。

次第にコツをつかんでくると1人でも実践できるようになっていきます。

感情領域

レベル1 気づく・・・状況をみて何が必要かを把握できる

レベル2 行動・・・把握した状況に対して何かしらのアクションを起こせる

レベル3 安定・・・どんな状況に遭遇しても常に適切な行動を起こせるようになる

三つ目は、感情領域です。

感情領域は、精神面の自立が求められます。

知識階級、モチベーション、マインドセット、リーダーシップから、個人の責任感や性格、趣向、価値観など様々な内面的部分が影響しているため教育が非常に難しい領域です。

教育担当者を一番悩ませます。

多くの教育者が諦めて匙を投げる領域ですが、難しい反面教育が成功した際の効果は絶大なものになります。

このように、教育には3つの領域があるのだと意識することで、言い方や伝え方が変わってきます。

当然、相手にもわかりやすいモノになります。

【まとめ】

・教育には3つの領域がある事を意識する

・全体像を把握することで教育の成功率は上がる

・図解をイメージしてどこの領域に課題があるのか明確にする

・教える側も教えられる側も理解しやすくなる

【図表の使い方】具体的な活用例を解説します

ここでは前項で紹介した図表の活用例を3つ紹介します。

活用例① 新人に認知症の基本的理解を促すケース

病気の特徴や症状は様々なので、まずは基礎知識から学んでいきましょう。

担当者について行って一緒に仕事をして説明を受けてください。また、事業所にある本は好きに読んでもらって結構です。座学で知識を深めることも大切です。

新人職員に認知症の基本的な知識を知ってもらいたいのであれば、まずは知識領域のレベル1からスタートする事をおすすめします。

教えられる側も自分がおかれた立場を理解することができると共に「レベル2を目指す」といった明確な目標を作ることができます。

活用例② ゆっくり教える時間がないため、見様見真似でやってもらうケース

できそうだなと思っても自己判断せずに、まずは指導担当者の許可をとってみてください。

担当者の許可があれば積極的にやってみましょう。

ブランクのある中途採用や新人であっても、人手不足が慢性化している介護の現場では即戦力の働きが求められる場合があります。

そこで技術領域のレベル1を意識して実践してもらうなどすると状況が伝わりやすくなります。

こういった説明をせずに放置してしまうと、新人は状況もわからず右往左往してしまうことになり、

「仕事を教えてもらえない・・・。」

「何もわからないのに放置される・・・。」

といった悪い印象を与えてしまう可能性があり、職場イメージもマイナスです。

人手不足時の教育は技術領域のレベル1を意識して伝えていきましょう。

活用例③ 仕事中に気が付いたことを行動に起こしてほしいケース

仕事中に気が付いたことは何でもいいので行動に移してみてください。わからないことは是非聞いてきてくださいね。

たとえば仕事中に「何でだろう」「どうなっているのだろう」だったり「こうした方がよさそう」「これ先にやっておいた方がいいな」なんて事に気が付くことがあると思います。

そういった気付きってとても重要なことなんです。

気付いたことを聞いてみたり、実際に行動することが大切です。

自発的な行動を促す教育は、自立した人材を育てるために必須となる取組みです。

用いられる教育手法としてはコーチング等が当てはまります。

職員の能力によってはかなり高度な要求になるため、頃合いをみて促していきましょう。

このように

・いま何(どこ)を教えているのか

・いま何(どこ)を教えられているのか

といった事を見える化し、全体像をつかむ為の手段になるのです。

冒頭でも述べたように教育をする側もされる側も、全体像を把握できていない場合は取組み自体が失敗に終わるリスクを含んでいます。

特に指導的立場にある人や、勉強会・研修を計画する担当者などは、このことをしっかりと把握しておく必要があるといえます。

個々の能力によってどの領域の、どのレベルを、どれくらいの期間で教育していく必要があるのか・・・。

そういった事を思案することが大切なので注意しましょう。

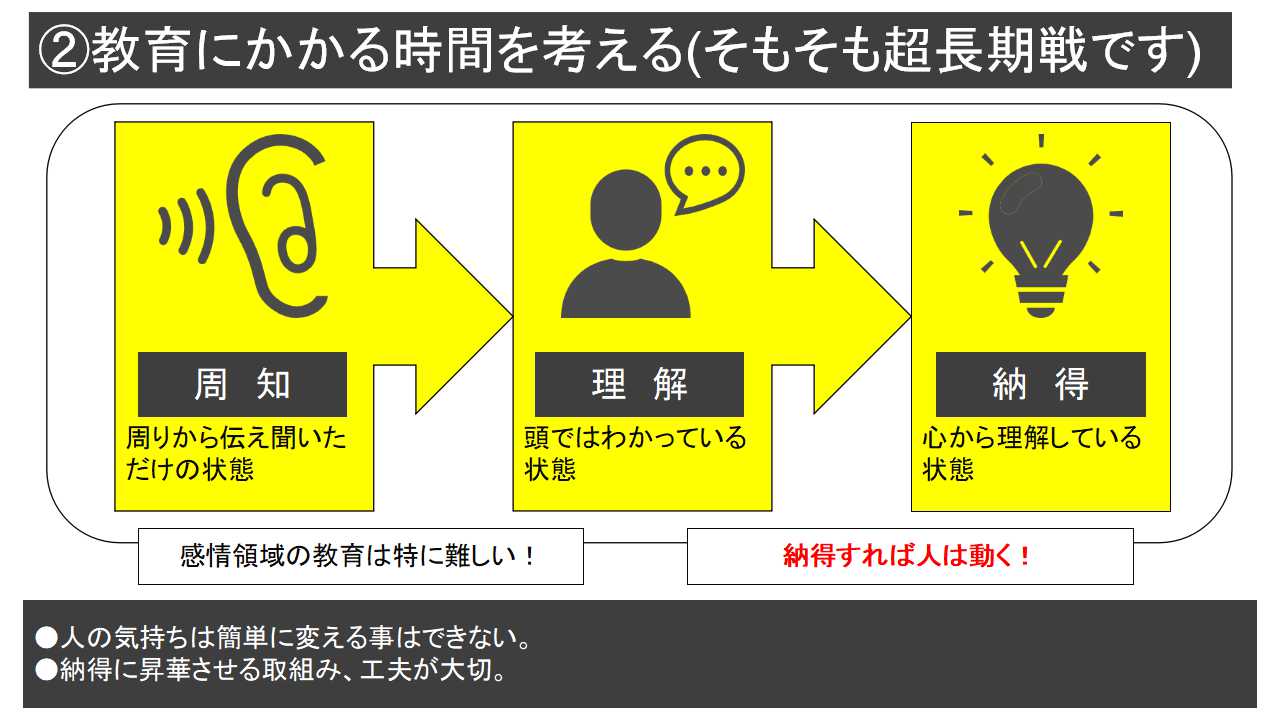

【教育にかかる時間を考える】教育で一番難しいところは感情領域です。時間もかかります

次に、下の図をご覧ください。

(教育にかかる時間を考える @介護村アカデミー)

この図は、教育のなかでも特に難しい感情領域についてまとめたものです。

知識領域や技術領域は、教え込めばある程度のところまでなら誰でもできるようになっていきます。

しかし、問題となるのは感情領域の教育です。

理由は

人の気持ちというものは簡単に変えることができない

といった特徴をもっているからです。

スタッフの

・モチベーションが上がらない

・やる気がない

・ネガティブな事ばかり言っている

・自発性が乏しい

もしあなたが上記のような悩みを抱えているのであれば、感情領域の教育が不完全であることが原因として考えられます。

恐らくほとんどの人は、これを大きな問題だと認識してはいるものの、改善は中々難しいと思われているのではないでしょうか。

そう

難しいのです。

くり返しになりますが、人の気持ちというものは簡単に変えることができません。

なのでまずは、教育者が考え方を先に変化させる必要があります。

感情領域の教育は絶対的に超長期戦であり、消耗戦であり、総力戦になる。

自分が折れてしまわないように。力配分を考え、長い目で教育していこう。

つまり、感情領域の教育には時間がかかり疲弊することが前提となるので、肩の力を抜こうと意識する事が大切なのです。

感情領域の教育は決して楽な戦いにはならないのです。

それでは半ば諦めてしまえばいいのかと言えば、そうではありません。

感情領域の教育を成功へと導くコツもちゃんとあります。

それは、相手を納得させることです。

「なんだ」と思った方も「そうだったのか!」と思った方も、大切なことなのでもう一度言います。

感情領域の教育は、相手が納得しているかどうかがとても重要なポイントです。

その理由は、様々なWEBサイトや書籍を見てみるとわかります。

例えば誰かに何かのアドバイスをもらったり、自分で本を読んで新しい知識を得たとします。

しかし、その後に実際に行動をはじめる人の割合は全体の20%前後という興味深い数値を見ることができます。

これをそのまま教育現場におきかえて考えてみると、10人に同じアドバイスをした後にちゃんと実践するのはそのうち2名で、残りの8名は実践をしないという事になります。

なんとも恐ろしい数字ですが、これが教育の現実です。

がんばって教えても、そもそも実践する人は少ない。

良し悪しではなく、まずはロジカルにこの事実を念頭においてください。

【まとめ】

・人の気持ちは簡単に変えることができないので、感情領域の教育は難しい

・納得すれば人は動くので、納得する仕組み作りが大切

・納得させるためにもやっぱり教育の全体像を把握する必要がある

・知識領域や技術領域に偏った教育になっていないか注意する

・自分の心が折れてしまわないように力を抜く!

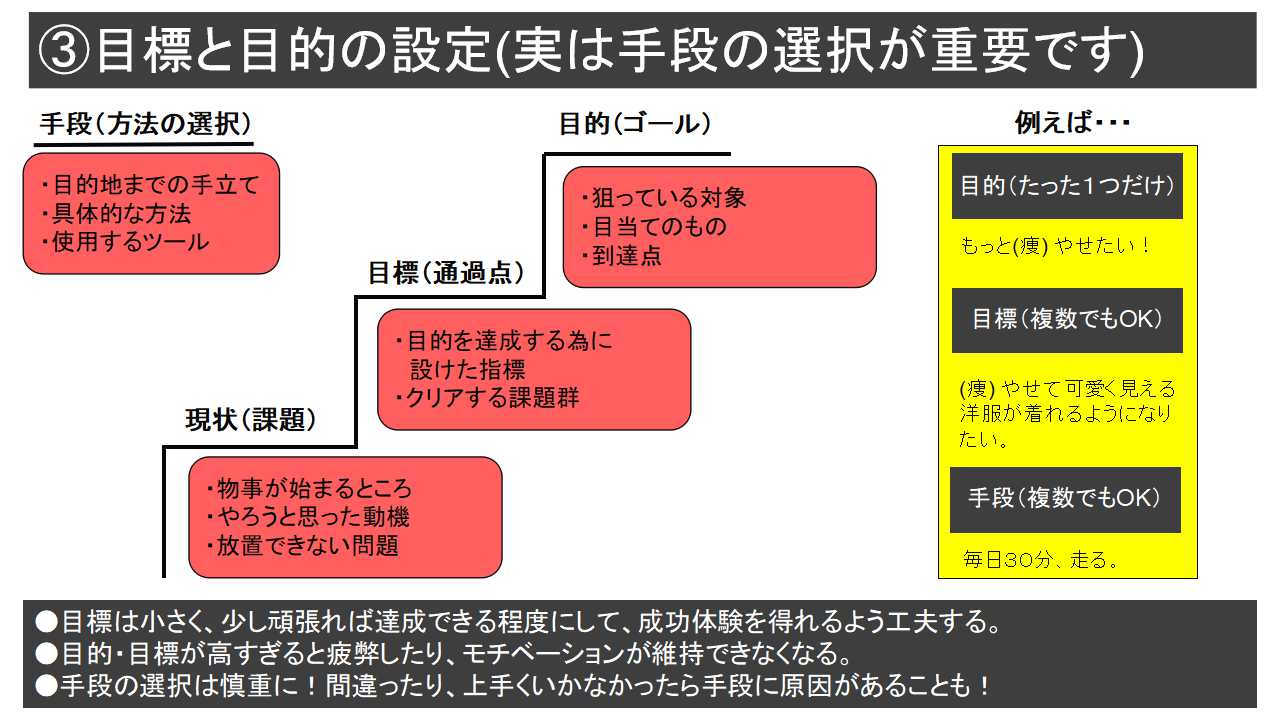

【目標と目的の設定】これ全部相手の納得を促すツールです

前項では相手を納得させる重要性について説明しました。

ここでは、納得するための手段を図解で解説していきます。

まずは、下の図をご覧ください。

(目標と目的の設定 @介護村アカデミー)

「教育」と聞くと、反射的に課題を探し出したり目標を決めようと動き出してしまいます。

ですがちょっと待ってください。

そもそも目的とは何か、どのように目標を決めればよいかといった解釈(前提)は大丈夫でしょうか。

恐らく多くの人は目的や目標を設定する前提条件を知らないまま走り出しています。

介護士の多くは教育畑の人間ではないので当然です。

目標設定などは、図解のように4つの項目を別々に考える視点が重要です。

①現状(課題)

ここは全ての始まりの場面です。

様々な理由や原因があって、課題を解決したいと思い立つ場所になります。

現状と目的がかけ離れている場合、それを改善するには多くの時間と労力を要します。

決して無謀な取り組みはせずに、小さな一歩からスタートしていきましょう。

②目標(通過点)

目標とは目的を達成する為に作られた通過点を指します。

つまり、目的までの道筋のことです。

目標はいくつあっても大丈夫ですが、小さく設定して少し頑張れば達成できるように工夫していきましょう。

また、数値目標を設定することで誰が見てもわかりやすくなり、評価しやすくなります。可能な限り数値を意識していきましょう。

③目的(ゴール)

最終的に到達したい場所の事を指します。

例えば管理者になりたい!といった目的があるならば、先にリーダーや主任を目標にします。

そしてそれを実現するために資格をとったり、経営学を学んだりする手段が生まれます。

また、実現可能な目的でも達成できない場合があります。そんな時はスタッフのモチベーションも大いに下がってしまいます。

そのような自体にならないよう「結果ではなく、過程を評価する」事も念頭におきましょう。

・目的は達成できなかったけど、〇〇を学ぶ事ができた。

・新たな気づきを得ることができた。

このようなフォローが出来てこそ教育は継続可能になるのです。

④手段(方法の選択)

手段とはつまり、具体的に何をするかです。

目的地までの手立てになります。

また手段の選択は大変自由度が高く、工夫やアイデアを求められる重要な作業です。

間違った手立てをしていることで教育が上手く進まないケースもあるため注意を払う必要があることを覚えておきましょう。

【まとめ】

・目標と目的の違いを理解する

・小さな目標を立てて成功体験を得る

・現状と目的の差が大きいほど時間がかかる

・手段はいくつあってもいいが、選択に注意

【最後はしっかり評価におとす】評価の仕方にもコツがあります

最後は教育の評価についてまとめていきます。

何にでも言えることですが、複雑になりすぎた仕事は運用に苦痛を感じてしまいます。

評価作業にも同じことがいえます。

・いま忙しいから

・まとまった時間がとれないから

・フリーがないから

このように時間を原因とした「できない理由」を並べてしまいがちですが、そもそも時間がなくなる原因は複雑化した評価内容にあったりします。

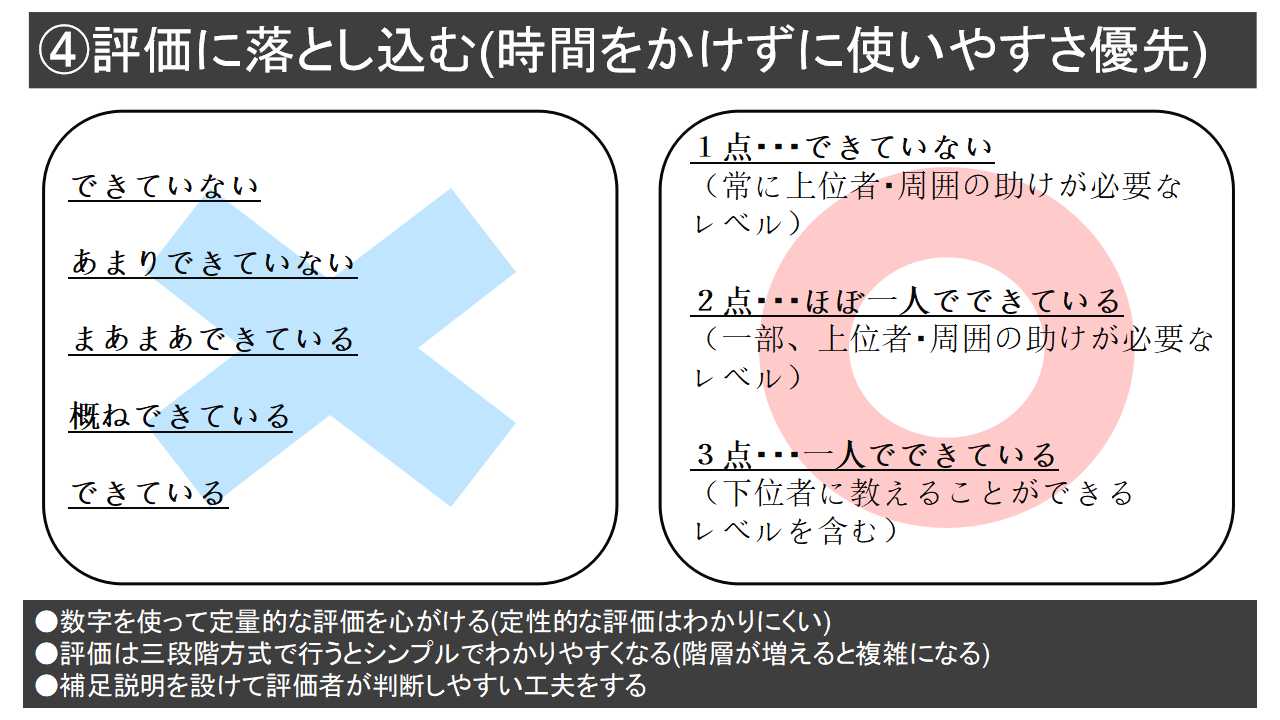

時間をかけずに正確な評価をするには、下の図のようにシンプルでわかりやすく工夫する必要があるといえます。

(評価に落とし込む @介護村アカデミー)

最後は評価にしっかりと落とす必要があるのです。

教育において曖昧な表現はNGです。

できているのか、できていないのかではなくて「1人でできるのか、助けが必要なのか」といった評価の方が実践的でしょう。

そしてシンプルであればあるほど運用は容易になっていきます。

容易になるということは続けられるということになるため、やりっぱなし、評価しっぱなしという事態を回避することができるのです。

さらに

評価という仕事を誰が見てもわかりやすいモノにするには、数値化することがポイントです。

・介護現場の働きは数値化しにくく評価されにくい傾向にあります。

・逆に管理職の働きは数値化しやすく評価されやすいようになっています。

・そして経営者は基本的に数値を評価する業種です。

1人で現場を回そうが、脱水になりかけながら入浴介助を頑張ろうが、数値化できないものは全て評価できません。

しかし

能力が低い管理者であっても数値を出せる人であれば報酬が集中してしまうといった現象が起こっていないでしょうか。

これは数字には相手を納得させる力があり、数字を扱う立場にある人は自然と立場が上がって力を持つことになるからです。

数字にはそういった魅力があると言う事を覚えておきましょう。

【まとめ】

・数字を使って評価にわかりやすさと説得力を出す

・シンプルにして時間をかけないように注意する

【最後に】新人を教育している人の多くは、教育の新人

筆者は所属会社の教育担当という立場上、以前から「単に知識を覚えるだけでは教育として不十分だ」ということを課題視するようになり「知識以上のことを教育するためにはどうすればよいか」と考えた末に「教育を3つの領域に分類する」といった一つの工夫にたどりつきました。

そういった工夫ができたのも、本やネット記事を見てヒントを得たからです。

その工夫を実践することで教育がとても楽になり、そして今でも助けられています。

私もまだまだ教育者として未熟な部分が多い不完全体です。

だから今もこれからもずっと勉強中の身です。

もしおすすめの本があれば是非教えてくださいm(__)m

ご意見ご感想あればコメントやメールお願いします。

Twitterもやっていますので意見交換などできたらうれしいです。

教育の悩み事は多いですが、みんな一緒です。

頑張っていきましょう。

それではまた!

介護村アカデミーは、介護士向けにビジネススキルを紹介するサイトです。

実践的でわかりやすく、シンプルをモットーに日々の業務で役立つ情報を発信しています。

ブログ更新のお知らせが届く「Twitter」はこちら。

資料作成や記事の執筆依頼は「お問い合わせフォーム」からお願いします。

どうぞお気軽にご利用ください。

すもも